世界で悲惨な戦争が起こっている今、日吉の戦争遺跡にも大きな注目が集まりそうです。

「日吉台地下壕保存の会」(写真・リンク)の対外的な活動が今年度(2022年度)から本格的に復活しつつある

1989(平成元)年に発足し30年超の歴史を重ねる「日吉台地下壕(ちかごう)保存の会」(阿久沢武史会長)は、今月(2022年)7月9日(土)から「日吉の戦争遺跡ガイド養成講座」を3年ぶりに開講、現在受講者を募集しています。

慶應義塾大学日吉キャンパス(日吉4)には、第二次世界大戦(太平洋戦争)の末期に旧帝国海軍が構築した地下施設が残されています。

同キャンパスの地下には、約2600メートルにおよぶ「地下壕」が構築され、連合艦隊司令部などの海軍の主要部局が置かれていたという歴史をもつ日吉の街。

同会では、会の設立以降、「戦争の物言わぬ語り部」を保存し、語り継いでいくためにと調査や研究を進めるとともに、多くの人々に地下壕の存在を伝え、学ぶための見学会や展示会、講演会などのイベントを開催してきました。

「新型コロナウイルス感染症の拡大で、2年間は講座を開講できず、3年ぶりに受講いただけることになりました」と、同会副会長で日吉在住の喜田美登里さん。

活動の制限を大きく受けてきた同会でしたが、2020年度と2021年度には、横浜市立日吉台小学校(日吉本町1)で、6年生の児童に地下壕の歴史について語り、伝える「出張授業」をおこなうことができたといいます。

今年3月におこなった際には、「ウクライナの戦争が起こった直後だったこともあり、子どもたちの目はいつになく真剣でした」と喜田さんは、この日吉の地で戦争があったこと、またその戦いに深くこの地がかかわってきたことを後世に伝えていくことが大切だと、より強く感じる日々とのこと。

今回の講座では、第1回となる7月9日(土)に箕輪町集会所(箕輪町公会堂、箕輪町3)で、「私たちのガイド活動」をテーマに、保存の会の歩みや活動、見学会の進め方 全国の戦跡保存運動についての基本的なガイダンスをおこなう予定です。

第2回の8月11日(木・祝)には、武蔵小杉駅にも近い川崎市中原市民館(中原区新丸子東3)で、「日吉の地下壕と海軍の概要」をテーマに、パソコン映写による地下壕説明や日吉にいた海軍の組織についての解説を予定しています。

第3回の講座は8月28日(日)に日吉駅に集合し、「キャンパス外から見る海軍地下壕群」をテーマに、日吉台エリアの外周をめぐるフィールドワークを実施。

最終回、第4回の9月17日(土)には、「ガイドの手引き」や「語り継ぐ」ことについてのフリーディスカッションなど、講座の「まとめ」をおこなう予定です。

また、上記4回の講座のほか、7月23日(土)、30日(土)、または8月6日(土)12時30分から日吉駅集合でおこなわれる、同会による定例見学会に実習として参加することが必要とのこと。

第1回から第4回までの講座は、いずれも13時からの開始を予定しており、終了時刻は15時30分まで(第3回のみ16時まで)、参加費は2000円(全4回)。

郵便はがきまたはFAXでの事前申し込み(詳細はチラシに記載)が必要ですが、「第1回など受講できないといったケースもまずはお電話でご相談ください。見学会については秋まで予約や要望が大変多くなっています。こちらも詳細はぜひお問い合わせください」(喜田さん)とのことです。

「日吉の本だな」や港北図書館でのパネル展示も

なお、日吉台地下壕保存の会では、日吉キャンパス内(協生館)1階の「日吉の本だな(日吉図書取次所)」で、今週7月4日(月)から23日(土)まで、日吉台地下壕や戦前の日吉の様子、第二次世界大戦(太平洋戦争)関連の「パネル展示会」を開催。

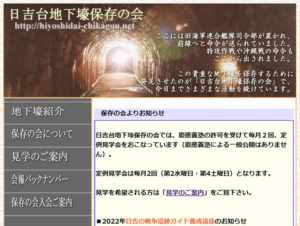

日吉台地下壕の「通路」(日吉台地下壕保存の会サイトより)

また、菊名駅から徒歩約7分の港北図書館(菊名6)1階の「港北まちの情報コーナー」でも、7月31日(日)から8月27日(土)まで、同テーマの「パネル展示会」をおこなう予定とのことです。

8月6日(土)10時から12時まで、同図書館の2階会議室で「日吉にある戦争遺跡について」との表題での講演会も予定されており、当日先着40人定員(事前申込不要)で実施する特別企画も。

3年ぶりに対外的な活動を本格的に再開した「日吉台地下壕の会」による、戦争について学び、未来にその悲惨さ、平和の大切さを伝える取り組み。

世代を超えてその理念を継承していきたいという“想い”が、「今」だからこそ、一人でも多くの人々に届くようにと祈るばかりです。

【関連記事】

・日吉に描いた「理想のキャンパス」、未完だから語り継げる歴史(2022年2月10日)

・<コラム>引き裂かれた日吉村、次に来たのは大迷惑な日本海軍とアメリカ軍(2016年1月10日)※日吉の戦災について

【参考リンク】

・日吉台地下壕保存の会公式サイト ※講座チラシ(申込先など記載)や会報(150号=最新号)のPDFファイルへのリンクも