東急グループ100年の歴史を振り返ることができる貴重なページや資料が次々と公開され始めています。東急株式会社はこれまでの歴史をまとめた「東急グループ100年の歩み」や「東急100年史」などのコンテンツを今月(2022年)5月中旬までに相次ぎ公開しました。

今年9月2日に100周年を迎える東急グループでは、東横線や目黒線などの各路線に「100周年トレイン」と題して1世紀の出来事や車両の変化などを車内にポスターとして掲出した記念列車を設けるなど、“100周年イヤー”を盛り上げる企画を4月から開始。

その一環として、公式サイト上に詳細な歴史をまとめたページを特設したもので、主に写真で振り返る「東急グループ100年の歩み」をはじめ、グループの“正史”として詳細に記述した「東急100年史」に加え、50年前の1973(昭和48)年4月発行した「東急50年史」のPDF版も公開しています。

5月29日時点で「東急100年史」は戦前の第4章までの公開となっていますが、「東急グループ100年の歩み」では2014年までの歴史を記した第8章まで閲覧が可能です。

東急の歴史とリンクするように発展してきた日吉や綱島など沿線の歴史を学ぶにも最適で、膨大なコンテンツ量があるため、興味のある部分から少しずつ読んでみてはいかがでしょうか。

「日吉~鶴見」間にあった鉄道計画

これら100周年関連のコンテンツで特に注目したいのは、東急グループに関する“正史”で、「東急100年史」やPDF版の「東急50年史」には鉄道開業前後の細かな動きが記録されています。

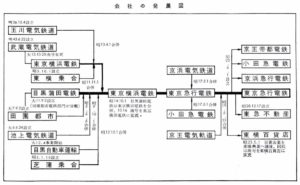

興味深いのは、東急の源流の一つではあるものの、“創業前夜”の傍流扱いとなっている「武蔵電気鉄道」(1910年創立、のちに「東京横浜電鉄」と社名変更)に関する記載です。

渋谷から横浜を結ぶ鉄道会社として創立されましたが、戦後恐慌などから計画は順調に進まず、1920(大正9)年には事態打開のため、のちに東急の実質的な創業者となる五島慶太を国の鉄道院から迎えることになった同鉄道。

現在の東横線の原型といえる「本線」だけでなく、「支線」として東京駅から逗子、鎌倉など広範囲にわたって計20路線を計画しています。

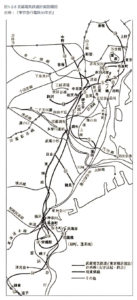

そのなかには、1925(大正14)年に国へ免許を申請した「箕輪・鶴見線」という路線があり、日吉駅と鶴見駅を結ぶ計画としていました。

ただ、武蔵電気鉄道は「事業計画の構想は雄大であったが、裏付けの具体的な計画はすこぶるずさんであった」(「東急50年史」)と指摘されており、「箕輪・鶴見線」の申請に対しても国から免許が与えられることはありませんでした。

その後、武蔵電気鉄道が現在の東急の源流である「目黒蒲田電鉄」と合流して以降、この計画は長い間忘れられていましたが、100年近く経った現在は、市営地下鉄グリーンラインの鶴見延伸という形で横浜市が長期構想として残すことになっています。

東急バスの源流は六角橋~綱島温泉

現在の「東急バス」の源流の一つして、1929(昭和4)年に東京横浜電鉄(武蔵電気鉄道から社名を変更)が営業を始めたのが「東神奈川~川和間(川和線)」と「六角橋~綱島間(綱島線)」の2路線だったことも地域にとって重要な記録です。

東京横浜電鉄のバス参入は、「東神奈川~川和間(川和線)」と「六角橋~綱島間(綱島線)」の2路線を譲り受けるところから始まった(「東急50年史」より、「東急100年史」にも詳しい記述がある)

両路線は、樽で旅館「琵琶圃(びわはた)」を経営していた嶋村鍾(しょう)氏が当時は鉄道の通ってなかった綱島温泉へのアクセス改善を目指し、1918(大正7)年ごろまでに設立した「神奈川自動車合名会社」が走らせていた路線を買収したものでした。

背景には、東京横浜電鉄と並行する綱島線を傘下に収めることで「他社による鉄道並行バス路線の運行を阻止するためであったと考えられる」(「東急100年史」)。綱島線の買収が主目的であり、川和線は“抱き合わせ”で手に入れたとされます。

そのためか、綱島線の利用は非常に少なかったといい、すぐに両路線は子会社へ譲渡し、「東京横浜電鉄直営の最初の乗合自動車業は、営業開始以来わずか76日で、一応終止符を打ったのであった」(「東急50年史」)とのことです。

このほか、慶應大学の誘致や綱島温泉浴場の開場、日吉にあったゴルフ場の建設計画、日吉や綱島などでの土地分譲など「東急50年史」と「東急100年史」には、地域史として重要な出来事が多く記録されています。

【関連記事】

・目黒線に「100周年トレイン」、東急の1世紀を振り返る第一弾企画(2022年4月11日)

【参考リンク】

・東急グループ100年の歩み(写真が中心)

・東急100年史(2022年5月時点で第4章の戦時下まで公開)

・東急50年史のPDF版(1973年4月発行、ダウンロード可能)