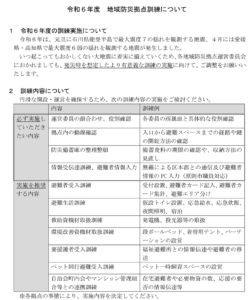

2024年度は「樽町」から港北区内での防災訓練がスタート。元旦の「能登半島地震」など地震災害が頻発、“いざ”という事態に備える必要がありそうです。

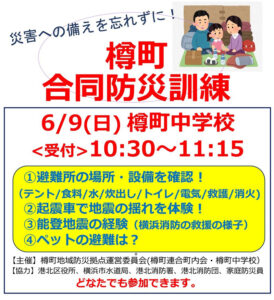

樽町連合町内会が中心となる「樽町地域防災拠点運営委員会」は、今月(2024年)6月9日(日)午前、「樽町合同防災訓練」を横浜市立樽町中学校(樽町4)で開催します。

10時30分から11時15分までを受付時間とする所要約40分間の体験を順次行うスタイルでの実施を計画。

まずはテントや食料、水、炊き出しやトイレ、電気、救護や消火といった「避難所の場所・設備の確認」から、「起震車」による地震の揺れ体験、能登半島地震の体験について、横浜市消防局による救護の様子をスライドで紹介するほか、ペットの避難についての啓蒙活動も行う予定とのことです。

昨年(2023年度)は9月に行われたという同訓練ですが、「暑さが厳しく、秋はイベントも多数あるため、今年はこの時期に行うことになりました」と、樽町連合町内会会長で運営委員長の小泉亨(とおる)さん。

港北区役所や横浜市水道局、港北消防署や港北消防団、地域防災の担い手としての活動を行う「家庭防災員」や学校関係者、樽町中学校PTAの協力もあり実施する予定とのことで、「どなたでもご参加いただけます。災害への備えを行っていくためにも、多く皆様にご参加いただければ」と、当日の来場を広く呼び掛けています。

港北区内の「地域防災拠点」は29カ所

今回、樽町地区での「地域防災拠点訓練」が港北区内での2024年度の防災訓練のスタートとなります。

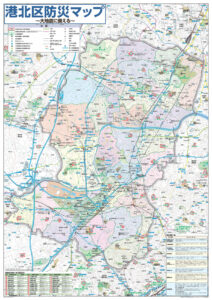

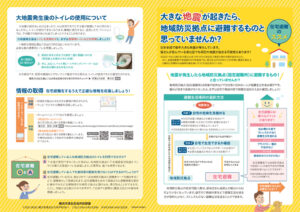

港北区内には、小学校・中学校を拠点とした「地域防災拠点(指定避難場所)」が29カ所あり、「各地区の運営体制がおおむねこの頃までに決定している状況ということもあり、7月ころには各地区の訓練実施日が決まってくると思います」と、区総務部危機管理・地域防災の担当者。

「いつ起こってもおかしくない大地震に着実に備えていくため、各地域の防災拠点運営委員会の皆様へ、発災時を想定したより有意義な訓練の実施に向けての調整の依頼や、円滑な開設・運営を確保するための訓練内容の検討を提案しています」と、先月5月29日に開催された「港北区地域防災拠点運営委員会連絡協議会」の総会(港北公会堂、大豆戸町)での情報共有を行ったと語ります。

同協議会会長で篠原西小学校(篠原町)地域防災拠点運営委員会の川島武俊会長(篠原地区連合自治会会長)は、「能登半島地震のほか、今年の4月には四国・愛媛県と高知県で最大震度6弱の揺れを観測する地震が発生したこともあり、いつ、どこで大きな災害が起きてもおかしくないと、“自分ごと”として考えてもらうことができれば」と、“一人ひとり”に地域の防災についても考えてもらいたいと語ります。

自身の住まい通う「地域防災拠点」についての理解を深めるとともに、「昨年来、防災拠点運営のマニュアルの改定に向けての活動を行ってきたのですが、能登半島地震などの発生により、さらに見直す必要があると考えています」と、実際に起きた災害や被害状況も直視しての地域での防災活動を呼び掛けます。

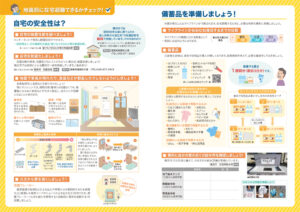

特にコロナ禍が明けて以降の本格的な「防災訓練」の再開であること、また、能登半島地震でも問題になった物流の寸断や物資不足に備える「防災備蓄庫」のスペースが狭い拠点があることなども考慮。

「一部の拠点のみとなりますが、3年ほどかけて、横浜市の災害対策としてのスペース拡張にも着手することができればと考えています」と、「防災備蓄庫」の役割や必要性を改めて認識したうえでの、さらなる防災体制の強化を打ち出していきたいと語ります。

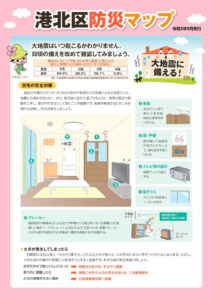

それでも、「いざ避難できる人は一部、わずかなキャパシティとなっており、備蓄できる物品にも限りがあります。在宅避難への備えも各自で行う必要を改めて認識してもらえれば」と、地域の防災拠点を知るだけではなく、避難先としての自宅などでの災害時の準備を行う必要性を説明します。

特に能登半島地震でも問題になった「水道」などのインフラの切断、「トイレ問題」といった深刻な被害についても「各家庭での備蓄や災害対策物品の手配などをお願いします」と、川島会長。

身近な「地域防災拠点訓練」への参加はもちろん、各自でできる「災害対策」の必要性を、各家庭、また一人ひとりが認識し、在宅などの避難場所の確保や水・食料の備蓄といった準備を行っていく必要がありそうです。

(※)この記事は「横浜日吉新聞」「新横浜新聞~しんよこ新聞」の共通記事です

【関連記事】

・<能登半島地震>被災地の状況伝える、綱島駅前の薬剤師が救援活動で訪問記(2024年2月15日)

・横浜高田で初の「防災ふれあいまつり」、10月8日(日)に高田中学校で(2023年10月7日)

・「いっとき避難場所」で“近助”を実現、師岡町の町内会で3年ぶり防災訓練(2023年2月19日)

・樽町に3人の新会長、3年ぶり「防災訓練」でIT活用のチャレンジも(2022年7月11日)

【参考リンク】

・災害への備え(港北区総務部総務課)

・港北区防災マップ(同)※地域防災拠点(指定避難場所)についても掲載

・港北区防災計画(同)