最古となる校舎に日吉の歴史が詰まっていました。

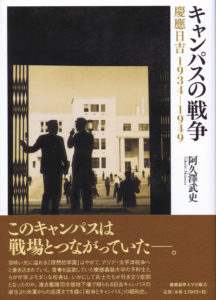

今年(2023年)3月、慶應義塾大学出版会から書籍「キャンパスの戦争~慶應日吉1934-1949」(阿久澤武史著)が刊行され、日吉キャンパス内で90年近く前に建てられた「第一校舎」の研究を通じ、戦争に翻弄された時代の学生や街の姿を浮き彫りにしました。

著者の阿久澤(あくざわ)さんは現在、日吉キャンパス内にある慶應義塾高校(慶應塾高)で校長をつとめるとともに、地域の歴史を語り継ぐ「日吉台地下壕(ちかごう)保存の会」の会長も担っています。

日吉駅前で1934(昭和9)年に開設された慶應義塾の日吉キャンパスは、太平洋戦争(第二次世界大戦)中に旧帝国海軍の拠点となり、戦況が悪化するなかで海軍はキャンパス地下に約2600メートルにおよぶ地下拠点(地下壕)の掘削を強行。

戦後は放置されていた地下壕に歴史的な価値を見出し、保存や公開活動を先導してきたのが日吉台地下壕保存の会で、今回の書籍はもともと日吉キャンパス内の戦争遺跡をガイドする目的から書き始めたものだったといいます。

本書の“主役”に据えられた第一校舎は、キャンパス開設とともに建てられた鉄筋コンクリート製の重厚な建物で、戦時は海軍が使用。そのため、戦後は「軍事施設」とみなされて米軍に長年接収された経緯をたどっており、地下壕とともに重要な戦争遺跡と位置付けられています。

曾禰中條(そねちゅうじょう)建築事務所の網戸(あみと)武夫の設計によって1934(昭和9)年に鉄筋コンクリート製3階建てで建てられた「第一校舎」は、完成から約90年を経た現在も慶應塾高の生徒約2200人が学ぶ現役の校舎(2023年5月)

慶應塾高の国語教員として第一校舎で長年教壇に立っている阿久澤さんですが、校舎建設の経緯や歴史を調べていくうちに「知識が通り一遍のものであると気付いた」といい、先行研究が見つからないなかで新たな史実に出会えた喜びも後押しし、気が付くと研究と執筆に10年近くの時間を費やすことに。

今回、2014(平成26)年から2021年まで慶應塾高の紀要に連載してきた原稿をもとに一冊の書籍にまとめたものです。

開校から米軍返還までの歴史

本書では、慶應義塾の「理想的新学園」とするべく日吉キャンパスが開設された経緯と、象徴となる第一校舎は誰がどのような意図を持って建てたのかの考察に始まり、戦中は学徒出陣で学生を送り出す役割や海軍の拠点を担い、戦後の米軍接収から返還にこぎつけるまでの歴史を全8章に分けて丁寧に解き明かしています。

「キャンパスの戦争~慶應日吉1934-1949」(慶應義塾大学出版会)の表紙に使われた写真は芳賀日出夫(1939年入学、後に民族写真家)によるもので、1941(昭和16)年ごろの第一校舎から「第二校舎」(1936年完成)方向をとらえている。この写真について阿久澤さんは「昼休みの風景だろうか。中庭広場を歩く予科の生徒たちは明るい陽を浴び、『理想的新学園』と『学びの空間のロマン』の夢が、まさしくここに実現されているように見える。しかしながら、黒のフレームワークの中に広がる世界が眩しければ眩しいほど、白と黒の対比が際立つ。黒色の深みは、まるで拡がりゆく底なし沼のような戦争の時代を象徴するかのようだ」と本書に記している

大きな特徴は、戦中・戦後の日吉キャンパスを記録した貴重な写真と、当時通っていた学生が残した手記などを通じ、読者がその時代を現実感を持って理解できるように伝えている点です。

芥川賞作家の堀田善衛(ほったよしえ、1918~98年)をはじめ、同じく作家の安岡章太郎(1920~2013年)や民族写真家の芳賀日出男(1921~2022年)、特攻隊隊員として著名な所感を残した上原良司(1922~45年)ら第一校舎で学んだ無数の学生の記録を掘り起しました。

後に写真家となる芳賀が学生時代に日吉キャンパス内で撮影した写真は、今と大きく変わらなかった学生生活が開戦の興奮へと変化していく様子をつぶさに写し出し、堀田や安岡は後に文学作品などで当時の大学の状況や矛盾、諦めに似た心境を書き残しています。

こうした当時の学生が残した手記や後の文学作品などと向き合っていくなかで、阿久澤さんがもっとも心に残ったのは特攻隊員として22歳で没した上原良司だったといいます。

開戦当初は興奮した青年たち

「来れ!若人!日吉の丘へ」とのキャッチフレーズが印象的な1936(昭和11)年ごろの「予科(豫科)祭」(学園祭)ポスター、この頃はまだ戦時体制の暗さは感じられない(慶應塾高「日吉協育棟」の展示スペース「アーカイブ」より)

長野県で1922(大正11)年に生まれた上原は、1941(昭和16)年に1年浪人して19歳で当時の慶應大学予科(現在の教養課程)に入学し、まだ新しさが残る日吉キャンパスの第一校舎で学び始めました。

この年の12月には日本が米英に宣戦を布告して太平洋戦争に突入し、真珠湾攻撃などの輝かしい戦果が発表されます。

日吉キャンパスで学ぶ青年らも興奮状態となって授業どころではなく、上原もニュースを聴こうと学校を飛び出して日吉駅前の「丸善(当時の書店)」へ行くもラジオがなかったため、「写真機屋」に飛び込んでラジオから流れる宣戦の詔勅(しょうちょく=天皇の意思表示)を起立脱帽して聴き「我々の心を打たざるものはなし」と当時の日記に書き残しました。

上原と同じ1941(昭和16)年から日吉で学び始めていた作家の安岡章太郎も「毎日が早慶戦の騒ぎ」「夢のような現実」と振り返ります。

ただ、開戦と勝利の興奮が渦巻いていたのは最初だけで、2年後の1934(昭和18)年には学生に与えられていた徴兵猶予の特権が廃され、理工系を除く満20歳以上の学生は大学に籍を残したままで学徒出陣することになり、日吉の陸上競技場では予科の出陣生徒500余人の壮行会も開かれました。

上原もそんな時代の一人として陸軍に入隊し、1945(昭和20)年5月の沖縄戦での特攻出撃により戦死を遂げています。

日吉で学んだ特攻隊員の言葉

上原の存在は、特攻出撃の直前に「所感」と題した文章を書き残したことで戦後に広く知られることになります。

そこには、

- 自由の勝利は明確

- 人間の本性たる自由を滅する事は絶対に出来ない

- 権力主義全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも、必ずや最後には敗れることは明白な事実

といった内容が記され、

空の特攻隊のパイロットは一器械に過ぎぬと一友人が言ったことは確かです。操縦桿(※かん)を採(※と)る器械、人格もなく感情もなく、もちろん理性もなく、ただ敵の航空母艦に向かって吸いつく磁石の中の鉄の一分子に過ぎぬのです。

理性をもって考えたなら実に考えられぬ事で、強いて考えうれば、彼らが言うごとく自殺者とでも言いましょうか。精神の国、日本においてのみ見られる事だと思います。

一器械である吾人は何も言う権利はありませんが、ただ願わくば愛する日本を偉大ならしめられん事を、国民の方々にお願いするのみです。

(「新版 きけ わだつみのこえ」<1995年、岩波書店>上原良司「所感」より、※一部改行を加えた)

以上のようなことを書き連ねます。特攻死を前にした極限状態にありながら、自由主義を説き、特攻攻撃を「自殺者とでも言いましょうか」と客観視し、「明日は自由主義が一人この世から去っていきます。彼の後姿は寂しいですが、心中満足で一杯です」と結んでいます。

上原が残した遺書的な一文は、戦没学徒の遺稿集「新版 きけ わだつみのこえ」(岩波書店)の冒頭にも全文が掲載され、現在まで広く読み継がれてきました。

後世に強い印象を与える言葉を残したことで、「上原は特攻パイロットの代表格のようになり、英雄視されている部分がある」と阿久澤さんは言います。

今回の執筆にあたっては実際に上原の兄妹にも会い、残されたノートや手紙など膨大な資料を読み解き、その過程で「上原が歴史上の人物ではなく、かつてこの場所(日吉)で学んでいた多くの青年の一人として浮かび上がってきた」といい、「自分が教えている生徒のノートを読んでいるような近さを感じました」と振り返ります。

「大学で学ぶということは、考える習慣を身に付けることで、その点は職業軍人とは異なります。だからこそ苦しかったのではないでしょうか。考えなければ苦しくはない。そんな彼らの知性をたどってみたかった」と上原については本書の1章以上を割き、激動する時代に翻弄され、開戦に興奮していた青年の心境がどう変わっていったのかを追い続けました。

学生は丸刈り、学内も戦時体制

第一校舎の台座に刻まれた「2594」の数字は、神武天皇が即位した紀元前660年から数えた「皇紀(こうき)」で完成年の1934(昭和9)年を表したもの。1940(昭和15)年が皇紀2600年の節目にあたることから、国をあげて皇紀が強く意識された時代だった(2023年5月)

本書では、学徒出陣にいたるまでの様子が当時の学生視点で詳しく述べられており、日吉キャンパスが担っていた旧制大学の「予科」に通う十代後半の青年たちがが戦争をどう捉え、どのように巻き込まれていったのかを追うことができます。

たとえば開戦の5年前、1936(昭和11)年から日吉キャンパスで学び始めた堀田善衛(ほったよしえ)は、戦後に発表した自伝的小説「若き詩人たちの肖像」(1968年)のなかで、

少年(※堀田)が入る前年に、予科生は髪の毛を切れ、坊主頭になれ、つまりは兵隊頭になれという命令が出て、文学部の学生たちが反対をしてストライキをやった、ということであったが、少年も不愉快には思うものの、学校も学校なら、と深く軽蔑をしていた。

(堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像(上)」<1977年、集英社文庫>より)

と、当時は入学者全員が短髪や丸刈りが強制されていたことを、学校当局に対する皮肉とともに触れています。

その後も、全学生に必修化されていった「軍事教練(軍事教育)」や、軍隊のような学内組織「報国隊」の結成など、キャンパス内では戦時体制が色濃くなるばかり。

開戦の3カ月前、1941(昭和16)年9月に日吉陸上競技場で行われた報国隊の結成式や、教練服を身に付けて日吉駅前の綱島街道を元住吉方面へ向かって行進する学生をとらえた写真は、日吉キャンパスが学びの場ではなくなりつつあった状況を伝えています。

日吉キャンパスの象徴的な風景となっている銀杏(いちょう)並木は植えられた当初、約360センチほどだったという。開校から7年後の1941(昭和16)年に通い始めた安岡章太郎は「日吉の駅を降りると、両側に痩(や)せこけたイチョウ並木のある道路を埋め尽くして、真っ黒い制服制帽の学生たちが真っ黒くむらがったまま、丘の上の校舎に向かって動いて行く」(新潮文庫「僕の昭和史」)と“痩せこけたイチョウ並木”と評している。現在の大きさはキャンパスが歩んだ月日を表している(2023年5月)

この年には、大学や予科などの修業年限が3カ月間短縮され、12月に慌ただしく卒業式を実施。国は学生の卒業を早めて徴兵できる人数を増やすだけでなく、2年ほど後の1943(昭和18)年10月には現役学生の徴兵猶予も撤廃し、学徒出陣が始まり、日吉でも壮行会が行われました。

理想的な学園を建設するために日吉の丘にキャンパスが開かれたのは、昭和九(一九三四)年五月一日であった。

ところが十年もたたずに、もはや理想の学園とは言えなくなっている。

「学びの空間のロマン」の夢を描いた建築家の壮大な理想からも遠く離れ、そこは塾生が学ぶための場ではなく、塾生を戦場に送り出す場になってしまった。

陸上競技場では「塾歌」や「若き血」のカレッジソングとともに「海行かば」を大合唱し、五百余名の予科生が軍隊へと送り出された。

いったいこのうちの何人が、生きて「戦後」を迎えられたのだろうか。

(「キャンパスの戦争~慶應日吉1934-1949」p153、※一部改行を加えた)

研究者ならではの冷静な視点で本書を書き進めている筆者の阿久澤さんですが、学徒出陣に関する部分では、同じキャンパスで教壇に立つ教育者として、やり切れない思いを文中ににじませています。

今後も継承すべき日吉の記憶

学術論文でもエッセーでもない形で書かれた本書は、もともとガイド用途で調査を始めた経緯もあって、専門用語をできるだけ排し、写真を多く掲載するなど、広い読者層が理解しやすいように構成されています。

「書いているうちに、ここ(日吉)で学んでいる大学生や、高校生が少し“背伸び”をして読めるようなものにしたいと思うようになりました」と阿久澤さん。

「(主に大学1~2年生の教養課程を担う)日吉キャンパスは学生にとって通過していく場所でしかないのかもしれませんが、ただ通り過ぎるだけでなく、過去に何があったのかを立ち止まって考える機会をつくってほしい」と話します。

「キャンパスの戦争~慶應日吉1934-1949」の裏表紙に使われている写真は、1941(昭和16)年ごろの日吉駅で電車を見にきた子どもたちを芳賀日出夫が写したもの。「その後、この子たちはどうなったんだろうとの思いもあって選びました。自分の父親がちょうど昭和9年生まれで、まさに父の子ども時代の写真のように感じています」(阿久澤さん)

そして地域に対しても、「これだけ大規模な戦争遺跡があって、戦時には日吉の周辺が空襲を受けていることは、継承していかなければならない記憶ではないでしょうか」と訴えかけます。

今もロシアによるウクライナ侵攻をはじめとした戦争が現実に起こるなか、日吉キャンパス内の地下壕や第一校舎が伝え続ける歴史とどう向き合うべきなのか。本書はその道しるべとなるはずです。

【関連記事】

・日吉に描いた「理想のキャンパス」、未完だから語り継げる歴史(2022年2月10日、日吉キャンパスの歴史など)

・<コラム>引き裂かれた日吉村、次に来たのは大迷惑な日本海軍とアメリカ軍(2016年1月10日、日吉の地下壕や空襲について)

・<日吉本・綱島本紹介>慶應時代に日吉で過ごした“裕次郎”を描いた石原慎太郎作品(2018年6月25日、戦後の第一校舎を詳しく描写)

【参考リンク】

・「キャンパスの戦争 慶應日吉 1934-1949」(阿久澤武史著)の書籍案内(慶應義塾大学出版会、一部試し読みも可)