横浜市立中学校での授業が少しずつ変わろうとしています。日吉本町4丁目の日吉台中学校(高橋秀吉校長)は、先月(2017年)11月29日に、同校の図書館(学校)司書と理科教員によるコラボ授業を横浜北部エリアの学校司書や同校の職員に公開。横浜市が保有する書籍や、同校所有のタブレット端末を利用しての“先進的な”授業に、市内外からの注目が集まっています。

この公開授業は、同校3年生の1クラスにて実施。理科科目での主幹教諭を務める稲毛正さんがテーマとして設定した「月と金星の見え方」についての授業を進行。

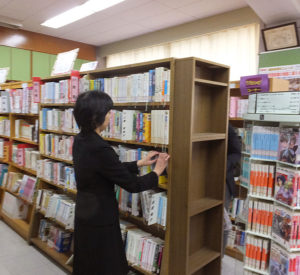

同校に今年4月から配属になった学校司書の森山美智代さんが、教材となる書籍26種類、83冊を市内の各図書館や近隣小学校、地区センターなどから収集し準備してきたといいます。

授業は、クラスを10グループに分けて進行。月の満ち欠けの仕組みから、金星がどのように地球から観察できるかを予想し、書籍を使用し情報収集。考えをグループでまとめ、「精選した情報」をタブレット端末を使用し撮影、記録するという内容で行われました。

「ただ先生が説明をするのを聞くだけの授業より、皆でディスカッションしたほうが、分からない点はすぐ確認できるから良い」という生徒の感想の通り、各方面から質問や議論が沸き出る中、50分間の授業が終了。グループの代表生徒への聞き取りや、進行側への質問の時間などを経て、学校司書や同校職員が、「ただ与えられるだけでない」授業の在り方について議論と振り返りを行いました。

理科の主幹教諭・稲毛正さんは、強豪となった柔道部の顧問としても知られる。「部活も勉強も自ら取り組むことが楽しい時間となり、心も豊かになる。良かった、楽しかったと思える授業を行っていきたい」との想いから、今回のような書籍を活用したディスカッションを含む授業も精力的に行ってきたという

「司書の森山先生にはいつも書籍を用意いただき、助かっています。教科書にないことを学ぶことで“世界”を広げ、またディスカッションなどの授業を通じて、生徒たちのコミュニケーション能力も向上していると思います。また、“自ら学ぶ”大切さを認識できる貴重な機会としても役立っています」と、稲毛さんは、司書が書籍の提供を行い、授業に積極的にかかわることが、生徒たちの学びを大きく育んでいると、その効果を絶賛します。

森山さんも、「理科の稲毛先生は、専門的な知識が多く求められる理科という科目の特性を活かすためにも、自ら書籍を探すことが難しい生徒の気持ちにも立って要望をくださいます。膨大な資料を集めるのはとても大変ですが、とてもやりがいがあるんです」と、書籍を集める苦労を感じながらも、生徒たちの“学び”にプラスとなる自身の役割、また仕事の大きさを実感しているといいます。

高橋秀吉校長は、「国(文部科学省)から公開されている新学習指導要領(2024年度から導入予定)案では、より思考力・判断力・表現力を重視した教育内容に変更されます。また大学入試も、今回公開授業を行った3年生が高校3年生となる2020年度から、これまでの択一式のみの問題から、新たに記述式も交えた『大学入学共通テスト』に変更される予定です。これからは、ただ与えられたものを覚えるだけの教育から、“自分で思考し判断する力、そのベースとなるもの”を学べる教育に変わることが必要です」と、「主体的」に「対話的な深い学び」を行う今回の授業の意義について、他の教職員も交え学び合いたかったと、今回の公開授業を行う意義を強調します。

横浜市教育委員会によると、2012年から4年間かけて、市内の市立小・中・特別支援学校全校に学校司書を配す試みを行ってきたといい、日吉台中でも2014年から司書が常駐。横浜市全体でも、司書が授業の支援を行う試みを今後より一層推進していきたいとしています。

IT教育についても、横浜市では2015年から各校へのタブレット端末の配備を順次開始、日吉台中でも翌2016年から10台常備され、今年4月からはWiFi環境も整備。今回の授業のように端末を使用するケースも増えているとのこと。

今回の公開授業の成果からも、これからの時代を見据えた人材を育成していくための礎としての中学校教育の在り方や授業の運営方針が、これまでとは少しずつ、またより大きく変化していくことは確実といえそうです。

【関連記事】

・日吉台中が今年で70周年、11/3(金・祝)に地域向けに記念ライブイベント(2017年10月20日)

【参考リンク】

・横浜市学校司書配置事業について(横浜市教育委員会事務局指導企画課)[PDFファイル]