生涯学習や区民活動情報を掲載する港北区役所発行の月刊情報紙「楽・遊・学(らくゆうがく)」(無料)の2016年3月号が発行されました。このなかの人気連載「シリーズわがまち港北」では、「綱島地区-地域の成り立ち、その10」と題して、綱島の歴史や成り立ちが簡潔に紹介されています。

この“わがまち港北”は、大倉山駅近くにある公益財団法人大倉精神文化研究所の研究部長である平井誠二さんと、研究員の林宏美さんが執筆を担当し、1999(平成11)年1月から200回以上にわたって連載を続けている歴史コラムです。

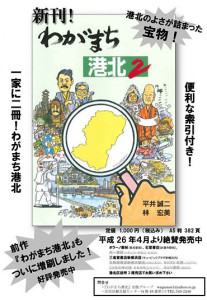

港北区内の歴史を誰もが理解できるように平易な言葉で、かつ新たな視点や情報を取り入れて書かれているのが特徴で、地元ならではの細やかな視点が好評を得ており、連載された内容は書籍にまとめられているほどです。

「わがまち港北」の連載は書籍にもまとめられている

連載207回目となる今回の連載では、綱島の地名の語源や、温泉の発見以前から重要な地であったこと、綱島地区の借家率が高い理由などが鎌倉初期の歴史から現在までを紐解きながら解説されています。

この連載はPDF版でも閲覧できるほか、「楽・遊・学」は綱島や日吉の地区センターをはじめとした公共施設でも配布されているほか、東急日吉駅など一部の駅構内にも置かれています。

また、これまでに同連載では綱島の歴史に関して多々取り上げられており、大倉精神文化研究所のホームページで公開されていますので、一読すると綱島の歴史をより深く理解できるはずです。以下に紹介します。

<「シリーズわがまち港北」最新の連載>

第207回:綱島地区-地域の成り立ち、その10(2016年3月)

PDF版はこちら/スマートフォンの場合はこちらのサイトが読みやすいです※常に最新版のみ掲載中です

<綱島に関するバックナンバー>

第15回:日月桃の昨日今日-綱島の桃(2000年3月)

→ 綱島が生み出したブランド桃「日月桃(じつげつとう)」の話

第30回:綱島の桃ふたたび-日月桃の今日明日(2001年6月)

→ 「日月桃(じつげつとう)」の歴史と生産の現状など

第43回:天然氷で村おこし(2002年7月)

→ 北綱島の飯田助太夫が明治初年に天然氷の製造を始め、周辺に広がる

第62回:綱島温泉の記録-その1(2004年2月)

→ 「赤水」「東横線開通前」など綱島温泉が発見される前後を紹介

第63回:綱島温泉の記録-その2(2004年3月)

→ 大正15年の東横線開通後から終戦までの綱島温泉の様子を紹介

第64回:綱島温泉の記録-その3(2004年4月)

→ 戦後、最盛期となった頃から平成時代までの綱島温泉に関する記録

第65回:ラヂウム霊泉湧出記念碑-綱島温泉の記録補遺(2004年5月)

→ 現在も樽町の大綱橋近くに残る「記念碑」についての詳細

第93回:ミニコミの元祖『大綱時報』(2006年9月)

→ 大正10(1921)年に創刊した区内最古とみられるミニコミ誌の話題

第110回:綱島温泉のお湯商売(2008年2月)

→ 大正時代に温泉のお湯を鶴見方面へ運んで売られたこともあったとの話

第180回:後日談いろいろ-その3(2013年12月)

→ 綱島に関する「生き字引」であった池谷光朗さんが逝去したことについて

第204回:青山学院大学綱島総合グラウンド-港北区と野球の関係・その2(2015年12月)

→ 綱島上町にあった青学グラウンドから多くのプロ選手を生み出したとの話

【2016年12月5日追記】

「わがまち港北」最新号が読める一般財団法人こうほく区民施設協会のサイト

第216回:日吉地区―地域の成り立ち、その12(2016年12月)※最新版へのリンク(Web版)

→地域インターネット新聞『横浜日吉新聞』をご紹介いただきました。

※こちらのリンク(PDFファイル)にてもご覧いただけます(「楽・遊・学」2016年12月号)

【参考リンク】

・シリーズわがまち港北の全バックナンバーなど(大倉精神文化研究所)